৫. ইতিহাসের বৃহত্তম ফাঁকি

প্রথম পর্বে আমরা বিভিন্ন মানব প্রজাতির বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছি। বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব থেকে শুরু করে কৃষি বিপ্লব পর্যন্ত আমাদের সেপিয়েন্স পূর্বপুরুষদের জীবন যাপন কেমন ছিল সেটাও কিছুটা জানার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি আমরা সেপিয়েন্সের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। একই সাথে আমরা খতিয়ে দেখেছি কেমন ছিল প্রায় দশ হাজার বছর আগেকার প্রাচীন শিকারি মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাপন। পুরো পৃথিবীর বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্যের উপর মানুষের বিপুল প্রভাব নিয়েও আমরা খানিকটা আলোচনা করেছি।

প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা সেপিয়েন্সরা দেখতে ঠিক আমাদের মতোই ছিল, আমাদের মতো করেই ভাবতে আর অনুভবও করতে পারত। ওরা সম্ভবত আমাদের মতোই বুদ্ধিমান, কৌতূহলী ও সংবেদনশীল ছিল। তারাও হয়তো তাদের মতো করে ধর্মীয় বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব আর রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এ কথা সত্য যে, আমাদের কাছে ওই সময়ের যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঐসব ঘটনা একেবারেই ঘটেনি। আমরা জানি যে, কৃষি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে একদল প্রান্তিক কৃষক ও মজুর আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল, আমাদের পূর্বপুরুষ শিকারি মানুষদের জীবন অনেক দিক থেকেই তাদের উত্তরসূরী সেইসব কৃষক ও মজুরদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। এ থেকে একটি প্রশ্নের উদয় হয়- যদি শিকারি মানুষদের সময়ে জীবন এত ভালোই ছিল তবে কৃষি বিপ্লবটা হলো কেন? এই অধ্যায়ে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজব। তারপর আমরা শিকারি জীবন থেকে কৃষিভিত্তিক জীবনের এই পট পরিবর্তন, মানব সমাজ ও তার পরিপার্শ্বের উপর কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে তা নিয়ে আলোচনা করব ।

মানব প্রজাতি প্রথম ২৫ লাখ বছর পর্যন্ত কৃষিকাজ ছাড়াই বেশ ভালো মানিয়ে নিয়েছিল। জীবন ধারণের জন্য তাদেরকে কোনোরকম চাষবাস বা পশুপালন করতে হয়নি। হোমো ইরেক্টাস, হোমো ইরগেস্টার আর নিয়ান্ডার্থালরা গাছ থেকে বুনো ফলমূল পেড়ে খেতো এবং বুনো ভেড়া শিকার করত। সেটা করতে গিয়ে তারা সেই সব ফলগাছ কিংবা ভেড়াদের স্বাভাবিক জীবন ধারণে কোন ধরনের ব্যাঘাত ঘটায়নি। বুনো ফলগাছগুলো কোথায় জন্মাবে অথবা ভেড়ার পালেরা কোথায় চরে বেড়াবে কিংবা কোন ছাগলটা কোন ছাগীর সঙ্গে মিলিত হবে তা নিয়ে তাদেরকে মাথা ঘামাতে হয়নি। এদিকে হোমো সেপিয়েন্সও বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের প্রায় দশ হাজার বছর পর পর্যন্ত অন্য কোনো প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করেনি। আজকের অবস্থানে আসার জন্যে হোমো সেপিয়েন্সকে অনেকগুলো সাহসী পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তারা পূর্ব আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্যে, সেখান থেকে ইউরোপে, তারপরে এশিয়ায় আর সবশেষে অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকায়। কিন্তু সে সময়ে যত জায়গাতেই হোমো সেপিয়েন্স বসতি স্থাপন করেছে, সবখানেই তারা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে টিকে থাকা মানুষের অন্যান্য প্রজাতিগুলোর মতোই জীবন যাপন করেছে। তারা জঙ্গলের উদ্ভিদ সংগ্রহ করেছে আর বুনো পশু শিকার করেছে, কিন্তু তাদেরকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেনি। আর সেটা খুব স্বাভাবিকও। যখন আপনার দৈনন্দিন জীবন আনন্দে কাটছে প্রয়োজনীয় সুষম খাবারে, বৈচিত্র্যময় সামাজিক কাঠামোয়, ধর্মীয় বিশ্বাসে আর রাজনৈতিক গতিশীলতায়, তখন কোন দুঃখে আপনি অন্য কিছু করতে যাবেন?

কিন্তু, সেপিয়েন্সের এই শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন চিরস্থায়ী হয়নি। প্রায় হাজার দশেক বছর আগে সেপিয়েন্সের জীবনে কিছু পরিবর্তন আসায় এই দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে যায়। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় পুরো সময়টাই ব্যয় করতে শুরু করে অল্প কিছু প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবন নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে। ফলশ্রুতিতে, গম, আলু, মুরগি কিংবা গরু- মোটামুটি এই কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে সেপিয়েন্সের জীবন। এ সময়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানুষ বীজ বুনত, সেচ দিত আর আগাছা বাছত। ভেড়া, ছাগল কিংবা গরু চরাত। মানুষ ভেবেছিল এই কাজগুলো তাদেরকে বেশি বেশি ফলমূল, শস্য এবং মাংস দেবে। আর এইজন্যই তারা এসবের পিছনে এতটা সময় ব্যয় করত। শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন ছেড়ে কৃষিকাজ ও পশুপালনে মনোনিবেশ করার এই পুরো ব্যাপারটি মানুষের জীবন যাপনের ধরনকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল। আর এই আমূল পরিবর্তনকেই আমরা ‘কৃষি বিপ্লব’ বলে জানি।

শিকারি-সংগ্রাহক জীবন থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদের লালনপালন ও চাষাবাদের এই পরিবর্তনের সূচনা হয় সাড়ে ৯ হাজার থেকে সাড়ে ৮ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে। উৎপত্তিস্থল উত্তর-পূর্ব তুরস্ক, পশ্চিম ইরান আর লেভান্তের (the Levant) পাহাড়ি এলাকা। কৃষি বিপ্লব প্রথমে খুব ধীরে ধীরে একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা থেকে শুরু হয়েছিল। গম আর ছাগলের চাষাবাদ শুরু হয় প্রায় ৯ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে; মটরশুঁটি আর মসুরের ডালের আবাদ শুরু হয় ৮ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে; ৫ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয় জলপাইয়ের চাষ; ৪ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ঘোড়া প্রতিপালন করা শুরু হয় এবং আঙ্গুরের চাষাবাদ শুরু হয় প্রায় সাড়ে ৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী আরও অনেক পরে মানুষের আয়ত্তে আসে, যেমন- উট আর কাজু বাদাম। কিন্তু মোটামুটি সাড়ে ৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই বন্য পশুর গৃহপালিতকরণ এবং চাষাবাদের মূল জোয়ারটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আজও, এত এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকার পরও, আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরির প্রায় ৯০ ভাগই আসে গম, ধান, ভুট্টা, আলু, বার্লির মত অল্প কিছু উদ্ভিদ থেকে। অদ্ভুত ব্যাপার হল, এইসবই কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা চাষ করা শিখে ফেলেছিল প্রায় সাড়ে ৯ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়! গত প্রায় ২ হাজার বছরে আমরা তেমন কোনো নতুন উদ্ভিদ বা প্রাণীর চাষাবাদ শুরু করিনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের মস্তিষ্ক যেমন সেই প্রাচীনকালের শিকারি-সংগ্রাহকদের মতো, তেমনি আমাদের খাদ্যাভ্যাসও সেই প্রাচীন কৃষকদের খাদ্যাভ্যাস থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। অথচ আমরা নিজেরা নিজেদের কতটাই না আধুনিক মনে করি!

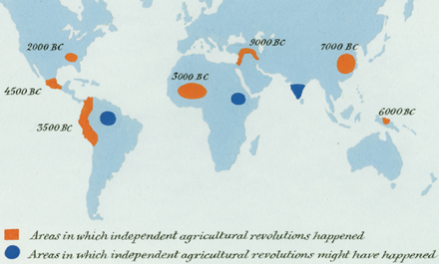

বিশেষজ্ঞরা এক সময় মনে করতেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলেই প্রথমে কৃষিকাজ শুরু হয় এবং সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে যায় ইউরোপ, এশিয়াসহ সারা পৃথিবীতে। কিন্তু এই মতবাদটি এখন আর তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। এখন বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কৃষিকাজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তার যাত্রা শুরু করে। মধ্য আমেরিকার মানুষেরা যখন ভুট্টা কিংবা শিমের চাষ শুরু করেছে, তারা তখন জানতই না যে তখনই বা তার আগে থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে মটরশুঁটি কিংবা গমের চাষ চলছে। দক্ষিণ আমেরিকানরা যখন আলুর চাষ শুরু করেছিল বা লামা পোষ মানিয়েছিল তখন তারা জানতোও না মেক্সিকো কিংবা লেভান্তে কি হচ্ছিল। চীনই প্রথম ধান আর ভুট্টা চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু করেছিল, একইসাথে তারা শূকর পুষতেও শুরু করেছিল। যে সমস্ত গোষ্ঠী খাবার উপযোগী লাউ (gourd) উৎপাদনের জন্য জমি নিড়াতে নিড়াতে ক্লান্ত হয়ে ওইসব বাদ দিয়ে মিষ্টি কুমড়ো চাষ করা শুরু করেছিল তারাই আসলে উত্তর আমেরিকার প্রথম দিককার কৃষক। নিউগিনির লোকেরা আখ আর কলার চাষ আয়ত্তে এনে ফেলেছিল, আর ওদিকে পশ্চিম আফ্রিকার কৃষকেরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আফ্রিকান ভুট্টা, আফ্রিকান ধান, ভুট্টা আর গমের চাষ শুরু করেছিল। এইরকম কয়েকটা জায়গা থেকে একসাথে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে কৃষিকাজ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। এরই ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টের জন্মের মোটামুটি প্রথম শতকের মধ্যেই সারা পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই কৃষিনির্ভর হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন কৃষি বিপ্লব মধ্যপ্রাচ্য, চীন, মধ্য আমেরিকা আর নিউ গিনির মতো নির্দিষ্ট কিছু জায়গায়ই ঘটল? অস্ট্রেলিয়া বা আলাস্কার মতো অন্য কোন জায়গায় সেটার সূচনা হলো না কেন? এই প্রশ্নের খুব সোজা উত্তর হল, সেই সময়ে প্রাণী বা উদ্ভিদের বেশিরভাগ প্রজাতিই পোষ মানানো কিংবা চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত ছিল না। সেপিয়েন্স মাটির তলা থেকে সুস্বাদু ছত্রাক সংগ্রহ করতে পারত কিংবা পারত বিশাল পশমী ম্যামথ শিকার করতে, কিন্তু এসবের কোনোটাকেই পোষ মানানো বা চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না। একদিকে ছত্রাকগুলো যেমন ছিল রহস্যময়, অন্যদিকে বড় বড় প্রাণীগুলো ছিল বেশ হিংস্র। আমাদের পূর্বসূরীরা প্রায় হাজারখানেক প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে খাবার সংগ্রহ করত বা প্রাণী শিকার করত। তাদের মধ্যে মাত্র অল্প কিছু প্রজাতিই পোষ মানানো কিংবা চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত ছিল। সেই অল্প কিছু প্রজাতি মধ্যপ্রাচ্য আর মধ্য আমেরিকার মতো কিছু নির্দিষ্ট জায়গায়ই পাওয়া যেত। আর এই কারণেই কৃষি বিপ্লব অন্য কোনো জায়গায় না হয়ে ঐ জায়গাগুলোতেই প্রথম ঘটে।

‘কৃষির উত্থান একটি মাত্র উৎস থেকে শুরু হয়েছিল’ – একসময় বিশেষজ্ঞরা শুধু এটা দাবী করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তাঁদের অন্যতম দাবি ছিল যে, কৃষি বিপ্লব ছিল মানব জাতির অগ্রসরতার পথে এক বিশাল পদক্ষেপ। অনেকের যুক্তি ছিল এই যে, বিবর্তন শত-সহস্র বছর ধরে ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি বুদ্ধিমান মানুষ তৈরি করেছে। আর মানুষ যত বেশি বুদ্ধিমান হয়েছে তারা তত ভালোভাবে প্রাণী এবং উদ্ভিদের প্রজনন পদ্ধতি বুঝতে পেরেছে। এর ফলে ভেড়া, ছাগল, মুরগি, গম, আলু এবং এরকম আরো কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন চক্র নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে মানুষ। এবং এ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যখনই তাদের রপ্ত হল, তখনই তারা খুব আনন্দের সাথে তাদের কঠিন ও ভয়ংকর শিকারি-সংগ্রাহক জীবন ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সহজ ও শান্তির কৃষি জীবন বেছে নিল।

কৃষি বিপ্লবের সময় ও স্থানগুলো চিহ্নিত করা আছে। তথ্যগুলো তর্কসাপেক্ষ আর মানচিত্রটা নিত্যদিনই বদলাচ্ছে নতুন নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কারণে।১

কয়েক যুগ আগ পর্যন্ত বেশিরভাগ মানুষই এটাই মনে করত। এমনকি আজও যারা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রসরতা সম্পর্কে খুব বেশি খবর রাখেন না তারা এই গল্পই বিশ্বাস করে বসেন। কিন্তু এই গল্পের পুরোটাই আসলে একটা কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা এখনও এমন কোন অকাট্য প্রমাণ খুঁজে পাইনি যেটা দেখে বলা যাবে কৃষি বিপ্লবের সময় মানুষ আরো বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছিল। বরং সত্যি হল, শিকারি-সংগ্রাহকেরা কৃষি বিপ্লবের আরো অনেক আগে থেকেই উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রজনন পদ্ধতি সম্বন্ধে জানত। টিকে থাকার স্বার্থেই তাদের এগুলো জানতে হতো। কারণ, সে সময়ে শিকার ও ফলমূল সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে নিবিড় জ্ঞানের উপরই তাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হতো। কোন জায়গায় কোন উদ্ভিদ জন্মায়, কোন প্রাণী কোন সময়ে বংশবৃদ্ধি করে এগুলো না জানলে তাদের খাবার সংগ্রহ নিয়েই সমস্যায় পড়তে হতো। সুতরাং আমরা যদি এটা মনে করি যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধি এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছিল তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা হবে। একইভাবে, শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তর মানুষের জীবন যাত্রার মানের বিরাট উন্নতি সাধন করে- এমনটা ভাবা হবে আরও বড় ভুল। মোদ্দা কথা হল, কৃষকেরা যে তাদের পূর্বসূরী শিকারিদের চেয়ে উন্নত জীবন যাপন করত এটা ভাবা নেহায়েতই বোকামি। কারণ, বেশিরভাগ কৃষকের তুলনায় তাদের পূর্বসূরী শিকারি-সংগ্রাহকেরা অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন যাপন করত। তারা সুষম খাবার খেতো, অপেক্ষাকৃত কম সময় কাজ করত এবং তারা কৃষকদের তুলনায় অনেক বেশি সময় মজার মজার কাজ করে কাটাত। তাছাড়া তাদেরকে সম্ভবত দুর্ভিক্ষ, রোগ-জীবাণু এবং মানুষের প্রতিহিংসার মত বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হয়নি। কৃষি বিপ্লব অবধারিত ভাবেই মানব জাতির পুরো খাদ্যের মজুদ অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত খাবার কোনোভাবেই মানুষকে উন্নত খাদ্যাভ্যাস বা অধিক অবসর দিতে পারেনি। এই অতিরিক্ত খাবার বরং সাহায্য করেছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটাতে আর তার ফলে তৈরি হয়েছে কিছু অসৎ ও ধনী রাজা, কিছু পুরোহিত ও শোষক শ্রেণী। উৎপাদিত সকল অতিরিক্ত খাবার এই শ্রেণীই সাবাড় করে ফেলে। ফলশ্রুতিতে, একজন সাধারণ কৃষককে হাজার বছর আগের একজন সাধারণ শিকারির চেয়ে ঢের বেশি কাজ করতে হলো। অথচ তার বদলে সে পেল অপেক্ষাকৃত বাজে খাবার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলতেই হয় যে, কৃষি বিপ্লব হল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধোঁকা।২

প্রশ্ন হল, এই ধোঁকার জন্যে দায়ী কে? রাজা, পুরোহিত, এমনকি ব্যবসায়ীদেরও এই ধোঁকার জন্য দায়ী করা যায় না। তাহলে এতসব হলো কী করে, কার চক্রান্তে? আসলে এই সবকিছুর মূল হোতা হল গম, ধান আর আলুর মত অল্প কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি। অবিশ্বাস্য শোনালেও এই উদ্ভিদগুলোই আসলে হোমো সেপিয়েন্সকে পোষ মানিয়েছিল, উল্টোটা নয়!

কথাটা উদ্ভট শোনাতে পারে, কিন্তু মাথা ঠান্ডা করে পুরো ব্যাপারটাকে মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে গম, আলু কিংবা ধানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করুন। গমের কথাই ধরা যাক- ১০ হাজার বছর আগেও গম ছিল একটা বুনো আগাছা, মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। এটা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য বুনো আগাছার মধ্যে একটি। হঠাৎ করে কয়েক সহস্রাব্দের মধ্যেই দেখা গেল, মধ্যপ্রাচ্যের অল্প কিছু নির্দিষ্ট এলাকা থেকে গম খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে- আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আরও অনেক জায়গায়। টিকে থাকা এবং প্রজননকে যদি সফল বিবর্তনের প্রাথমিক মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, গত ১০ হাজার বছরে গম একটি অত্যন্ত তুচ্ছ আগাছা থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম সফল উদ্ভিদে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ১০ হাজার বছর আগের উত্তর আমেরিকা বা কানাডার বিস্তীর্ণ ভূমিতে যান কিংবা কানসাস, আইওয়া অথবা কানাডার ম্যানিটোবাতে যান সেখানে কোনো গমের গাছ দেখতে পাবেন না। কিন্তু আপনি যদি আজকে এই একুশ শতকের উত্তর আমেরিকা কিংবা কানাডাতে যান, আপনি কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হেঁটে যেতে পারবেন যেখানে গম ছাড়া আর কোনো কিছু আপনার চোখেই পড়বে না। অন্য কোনো গাছ নেই, কোনো প্রাণী নেই এমনকি নেই কোনো ঘরবাড়িও, মাঠের পর মাঠ জুড়ে শুধু গম আর গম। এই ঘটনাটা ঠিক কিভাবে ঘটল? কিভাবে গম এখন ভূপৃষ্ঠের প্রায় সোয়া ২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার দখল করে ফেলল যা কিনা আকারে পুরো ব্রিটেনের চেয়ে প্রায় দশ গুণ? যেখানে ১০ হাজার বছর আগে এটা মধ্যপ্রাচ্যের অল্প কিছু জায়গায় শুধু জন্মাত, কিভাবে গম সেই একটা তুচ্ছ আগাছা থেকে যত্রতত্র, সর্বত্র জন্মানো একটা উদ্ভিদে পরিণত হল?

গম এই কাজটা করেছিল আসলে হোমো সেপিয়েন্সকে ব্যবহার করে! এই নরবানর গোত্রীয় মানুষেরা ১০ হাজার বছর আগ পর্যন্ত বেশ আরামের জীবন যাপন করছিল। কিন্তু তারপর তারা হঠাৎ করেই গম চাষে বেশি বেশি সময় ব্যয় করা শুরু করল। মাত্র দুশ কিংবা বড়জোর এক হাজার বছরের মধ্যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরোটা সময় গমের দেখাশোনা আর বিস্তারের জন্যই পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করল! একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমরা জানি, গমের গাছ পাথর বা নুড়িপাথর একদম পছন্দ করে না, কারণ এগুলো তার বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। তাই মানুষ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সেইসব নুড়িপাথর মাঠ থেকে সরাতে লাগল যাতে গম নির্বিঘ্নে বাড়তে পারে। একইভাবে, গম অন্য উদ্ভিদের সাথে জমিতে তার পানি, খাবার বা খনিজ পদার্থ ভাগাভাগি করাও পছন্দ করে না। তাই সকল পুরুষ ও মহিলা মিলে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করে সেইসব আগাছা বা উদ্ভিদ জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে লাগল যাতে গম একাই জমির সব পানি, পুষ্টি উপাদান এবং সেইসাথে সূর্যালোক ভোগ করতে পারে। বিভিন্ন ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ বা প্রাণী যেমন কেঁচো, ঘাসফড়িং, খরগোশ কিংবা হরিণের থেকে নিজেকে রক্ষা করার তেমন কোনো ক্ষমতা গমের ছিল না। সুতরাং মানুষ গম থেকে এদেরকে দূরে রাখার জন্য নানা কসরত করতে লাগল। তারা বেড়া দিল জমিতে, খরগোশগুলো মারতে শুরু করল। তারা কেঁচো আর ঘাসফড়িংগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগল গমকে রক্ষা করার জন্য। এত কিছুর পরও পানি এবং পুষ্টির জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল গম। তাই মানুষ প্রতিদিন আরও অনেক অনেক ঘণ্টা কাজ করতে লাগলো শুধু কিছু ঝর্ণা ও প্রবাহ থেকে জমিতে পানি বয়ে আনার জন্য। কিংবা হয়তো কুয়া খোঁড়ার জন্য যেটা থেকে পানি এনে সেচ দেয়া যাবে গমের ক্ষেতে। এমন কি তারা বিভিন্ন প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ পর্যন্ত জমিতে ছড়িয়ে দিতে লাগলো জমিকে উর্বর করার জন্য।

কিন্তু এতকাল ধরে হোমো সেপিয়েন্সের শরীর এসব কাজের জন্য বিবর্তিত হয়নি। হোমো সেপিয়েন্স এবং সমগোত্রীয় অন্যান্য মানুষের শরীর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গাছে চড়া, ফল পাড়া কিংবা জঙ্গলে হরিণ বা খরগোশকে তাড়া করার জন্যই অভিযোজিত হয়ে এসেছে। এই শরীর পাথর কুড়ানো, আগাছা পরিষ্কার করা, নদী থেকে পানি বয়ে জমিতে নিয়ে যাওয়ার মত কোমর ভাঙ্গা খাটনির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এর খেসারত দিতে হয়েছে মানুষের মেরুদণ্ড, হাঁটু ও ঘাড়কে। অনেক প্রাচীন কঙ্কাল আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, শিকারি-সংগ্রাহক জীবন থেকে কৃষি জীবনের এই পরিবর্তন মানুষের জন্য অনেক নতুন নতুন সমস্যা হাজির করে, যেমন- কশেরুকার স্থানচ্যুতি, পিঠ বা কোমর ব্যথা, আর্থ্রাইটিস, হার্নিয়া এরকম আরও অনেক কিছু। সব মিলিয়ে এইসমস্ত কৃষিনির্ভর কাজকর্ম, যেমন জমিতে পানি দেওয়া, জমি পরিষ্কার করা বা রক্ষা করা এইসব মানুষের এত এত সময় নিয়ে নিল যে মানুষ বাধ্য হল গমের জমির কাছাকাছি বসতি গড়তে। স্বাভাবিক ভাবেই এটা তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলল। যাযাবর শিকারি থেকে তারা এক সাধারণ কৃষকে পরিণত হল যারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করে। আমরা প্রায়ই বলি যে, আমরা মানুষেরা গমকে পোষ মানিয়েছি। এখন একটু খেয়াল করে দেখুন- ইংরেজি ‘domesticate’ শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘domus’ থেকে, যার মানে হল ঘর। সুতরাং কাউকে domesticate করা মানে হল তাকে ঘরে থাকতে বাধ্য করা। এখন, কে ঘরে বসবাস করছে? অবশ্যই গম নয়, কারণ, গম তো এখনও জমিতে জন্মাচ্ছে। সেপিয়েন্সই বরং এখন ঘরে থাকে, সুতরাং সেপিয়েন্সই আসলে গৃহপালিত হয়েছে!

গম কিভাবে এই কাজটা করতে পারল? কিভাবে গম মানুষকে অপেক্ষাকৃত শান্তির শিকারি-সংগ্রাহক জীবন থেকে কৃষকের কঠিন জীবনে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করল? এর প্রতিদান হিসেবে গম মানুষকে কী দিল? অপেক্ষাকৃত উন্নত খাদ্যাভ্যাস তো দেয়নি। মনে রাখতে হবে, মানুষ সর্বভুক প্রাণী যারা নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। কৃষি বিপ্লবের আগে ধান-গম জাতীয় খাদ্যশস্য মানুষের খাদ্যতালিকার একটা ছোট অংশ ছিল মাত্র। এদিকে, ধান-গম জাতীয় খাদ্যশস্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল একটা খাদ্যাভ্যাসে খনিজ ও ভিটামিনের ঘাটতি থেকে যায়, ওগুলো হজম করাও কষ্ট এবং ওগুলো আমাদের দাঁত আর মাড়ির জন্যও বেশ ক্ষতিকর।

গম কিন্তু মানুষকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও দেয়নি। একজন গ্রাম্য কৃষকের জীবন কিন্তু একজন শিকারি-সংগ্রাহকের জীবনের থেকে কম নিরাপদ। এর কারণ হলো, অন্তত শখানেক বা হাজার খানেক বছর আগেও কৃষকেরা এক, দুই কিংবা তিন ধরনের শস্য চাষাবাদ করত এবং সেগুলো খেয়েই জীবন ধারণ করত। যেমন, চীনে তারা শুধু ভাতই খেতো। মধ্যপ্রাচ্যে তারা শুধু বার্লি আর গম খেতো। মধ্য আমেরিকায় বেশির ভাগ মানুষই শুধু ভুট্টা খেতো। এই দুই-একটা শস্যের উপর নির্ভরশীলতা কিন্তু ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, হঠাৎ যদি খরা কিংবা বন্যার মত কোন দুর্যোগ আসে অথবা যদি কোন পরজীবী জীবাণুর আক্রমণে সকল গমক্ষেত ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কৃষকদের খাওয়ার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। যার ফলে হাজারে হাজারে কৃষক মারা যেত। অন্যদিকে, শিকারি-সংগ্রাহকেরা উন্নত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা উপভোগ করত। কারণ, তারা বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ সংগ্রহ করত আর নানান রকম প্রাণী শিকার করে খেতো। কোনো একটা নির্দিষ্ট খাবারের উৎসের উপর তাদের অতটা নির্ভরশীলতা ছিল না। সে কারণে, কোনো বছর কোনো দুর্যোগের কারণে যদি নির্দিষ্ট কোনো খাবার নাও পাওয়া যেত তাহলে তারা অন্য ধরনের খাবারগুলো বেশি বেশি করে সংগ্রহ করতে পারত। সুতরাং এটুকু নিশ্চিত যে, গম মানুষকে অপেক্ষাকৃত ভালো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে পারেনি।

এরপর আসি প্রতিহিংসার ব্যাপারে। গম মানুষে-মানুষে প্রতিহিংসা কমানোর চেয়ে বরং বাড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি অবদান রেখেছে। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রথম দিককার গ্রাম্য কৃষকরা সম্ভবত তাদের শিকারি পূর্বপুরুষদের সমান অথবা তার চেয়ে বেশি হিংস্র ছিল। কৃষকদের কাছে তুলনামূলক অনেক বেশি মজুদ করা জিনিসপত্র থাকত। চাষাবাদের জন্যে জমিও আগলে রাখতে হতো। প্রতিবেশী কোনো দলের হামলায় পশু চরানোর মাঠ হারানোটা তাদের জন্য ছিল জীবন-মরণের ব্যাপার। সুতরাং মীমাংসা বা সমঝোতা করার তেমন কোনো সুযোগই ছিল না। অন্যদিকে শিকারি-সংগ্রাহক কোনো গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর হামলার শিকার হলে ঐ এলাকা থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারত। সেটা কঠিন আর বিপদজনক ছিল বটে, কিন্তু একইসাথে যুক্তিসঙ্গতও ছিল। এদিকে, কোনো কৃষিভিত্তিক গ্রামে কোন শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণ হলেও, পিছু হটার তেমন কোনো উপায় ছিল না। কারণ, পিছু হটার মানে দাঁড়াত ফসলের জমি, ঘরবাড়ি, মজুদ শস্য সবই হারানো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরকম হলে না খেতে পেয়ে মরা ছাড়া আর কোন গতি ছিল না তাদের। সেইজন্যেই কৃষকেরা বাধ্য হয়েই একজোট হয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেত।

নিউ গিনিতে দুটো কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াইয়ের দৃশ্য (১৯৬০)। সম্ভবত, কৃষি বিপ্লবের পর হাজার বছর ধরে এরকম দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, খুব সাধারণ কৃষিভিত্তিক সমাজেও মানবমৃত্যুর প্রায় ১৫ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল মানুষে মানুষে প্রতিহিংসা। যার মধ্যে আবার ২৫ শতাংশই শুধু পুরুষের মৃত্যু। এখনকার নিউ গিনিতে, ‘দানি’ (Dani) নামক একটি কৃষিভিত্তিক সম্প্রদায়ের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পুরুষের মৃত্যু হয় প্রতিহিংসাবশত। আবার অন্য একটি সম্প্রদায়, ‘এঙ্গা’তে (Enga) এই হার ৩৫ শতাংশ। এদিকে ইকুয়েডরে, ওয়েরানি (Waorani) সম্প্রদায়ের প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই নৃশংসভাবে অন্য কোনো মানুষের হাতে মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং এসব পরিসংখ্যান থেকে বলা যায়, গম মানুষকে অন্য মানুষের প্রতিহিংসা থেকে কোনো নিরাপত্তা তো দেয়ইনি বরং উল্টো আরও প্রতিহিংসা ছড়িয়েছে। প্রতিহিংসা জিনিসটা পরবর্তীতে অনেকটা কমে এসেছে শহর কিংবা সাম্রাজ্যের মত আরও বড় সামাজিক কাঠামো তৈরির পর। কিন্তু এত বড় এবং কার্যকর রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে মানুষের হাজার হাজার বছর সময় লেগে গেছে।

গ্রাম্য জীবনযাপন কৃষকদেরকে প্রথমদিকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। বন্য জন্তু, বৃষ্টি আর ঠান্ডা থেকে একটু ভালোভাবে রক্ষা পেত তারা। তারপরও একজন সাধারণ কৃষকের জন্য সুবিধার চেয়ে অসুবিধাটাই বেশি ছিল। কিন্তু এই তথ্যটা আধুনিক সমাজের মানুষেরা খুব সহজে হজম করতে পারে না। যেহেতু আমরা এখন খাবারের প্রাচুর্য আর নিরাপত্তা উপভোগ করছি আর এগুলো কৃষি বিপ্লবের ফলেই সম্ভব হয়েছে, তাই আমরা ধরেই নিই কৃষি বিপ্লব অবশ্যই মানব সভ্যতার অগ্রগতির একটি প্রধান ধাপ। কিন্তু শুধুমাত্র এই আজকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা করে হাজার বছরের ইতিহাসকে পুরোপুরি অস্বীকার করা আমাদের একেবারেই উচিত হবে না। এর চেয়ে পুরো ব্যাপারটাকে বরং প্রথম শতকের চীন দেশের তিন বছর বয়সী অপুষ্টিতে ভোগা, মৃতপ্রায়, ক্ষুধার্ত একটি শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা উচিত। তার বাবার চাষাবাদের ভরাডুবির কারণেই হয়ত তার এই অবস্থা। এরপরও কি সে এভাবে বলবে যে- “আমি অপুষ্টিতে মরতে বসেছি, কিন্তু তাতে কী, আগামী দুই হাজার বছরের মধ্যে মানুষের খাবারের আর কোনো অভাব তো হবেই না, বরং তারা বড় বড় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে অনেক আরামে থাকতে পারবে। সুতরাং আমার আজকের কষ্ট ভবিষ্যতের মানুষের জন্য এক মহান আত্মত্যাগ হয়ে থাকবে!”

তাই যদি হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে যে গম সেইসব কৃষক, দিনমজুর কিংবা সেই অপুষ্টিতে ভোগা চীনা শিশুটিকে কী এমন দিয়েছিল যে মানুষ কৃষি কাজের ঐ কঠিন জীবন বেছে নিল? উত্তরটা হল, গম কোনো একজন নির্দিষ্ট মানুষকে তেমন কিছুই দেয়নি। কিন্তু হোমো সেপিয়েন্সের পুরো প্রজাতিকে সামগ্রিকভাবে একটা জিনিস দিয়েছিল। গম চাষের ফলে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় আগের চেয়ে অনেক বেশি খাবার উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল। হোমো সেপিয়েন্স অনেক বেশি পরিমাণে খাবার পেয়েছিল কৃষির মাধ্যমে, যেটা তারা শিকারি-সংগ্রাহক জীবনে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে পায়নি। আর এই অতিরিক্ত খাবার খুব দ্রুতগতিতে হোমো সেপিয়েন্সের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করল। এর ফলে একই এলাকায় আরও অনেক বেশি মানুষের বসবাস করা সম্ভব হল। উদাহরণস্বরূপ, জেরিকোর মরূদ্যানের কথাই ধরা যাক, হালে যার নাম প্যালেস্টাইন। জেনে রাখা ভালো, ইতিহাসের প্রথম গ্রামটি গড়ে উঠেছিল প্রায় ৯ হাজার বছর আগে। সুতরাং আমরা যদি ১৩ হাজার বছর আগের জেরিকোর মরূদ্যানে ফিরে যাই, যখন মানুষ বুনো লতাপাতা সংগ্রহ করে আর পশু শিকার করে বেঁচে থাকত, তাহলে দেখতে পাব যে, জেরিকোর মরূদ্যান ও তার আশেপাশের এলাকায় সাকুল্যে হয়তো একশ জন স্বাস্থ্যবান মানুষের একটা ভবঘুরে গোষ্ঠীর ঠিক মতো খাওয়া পরার সুযোগ ছিল। এখন, আমরা যদি আরও সামনে এগিয়ে ৮ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে যাই, তাহলে দেখতে পাব যে জেরিকোর উদ্যানের বুনো লতাপাতাগুলো সরে গিয়ে গমের জন্য জায়গা করে দিয়েছে। জেরিকো এখন আরও অনেক বেশি মানুষের খাবারের যোগান দিতে পারছে। এমনকি এখন প্রায় ১ হাজার লোকের একটি গ্রাম টিকে আছে। অবশ্য, সেই গ্রামের মানুষেরা বেশিরভাগ সময়ই রোগ-শোক আর অপুষ্টিতে ভুগছে!

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন একটা প্রজাতির সাফল্যের মূল্যায়ন ক্ষুধা, যন্ত্রণা, সুখ কিংবা দুর্দশা দিয়ে হয় না, হয় শুধু মাত্র ডিএনএর অনুলিপির সংখ্যার বিচারে। ঠিক যেমন একটি কোম্পানির অর্থনৈতিক সাফল্য শুধুমাত্র তার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে সেটা দিয়ে মাপা হয়, তার কর্মচারীরা সুখী কিনা সেটা দিয়ে নয়, একইভাবে একটি প্রজাতির বিবর্তনীয় সাফল্য মাপা হয় তার কতগুলো ডিএনএ অনুলিপি টিকে আছে সেটা দিয়ে। যদি কোনো একটি প্রজাতির কোনো ডিএনএ অনুলিপিই টিকে না থাকে, তার মানে সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সেটাকে একটি বিবর্তনীয় যাত্রাপথের সমাপ্তি বা ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হয়। আর যদি কোনো একটি প্রজাতির অসংখ্য ডিএনএ অনুলিপি পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করে, তাহলে এটাকে বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটি সাফল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এক হাজারটা অনুলিপি সবসময়ই একশটা অনুলিপি থেকে ভালো। আর এটাই হলো কৃষি বিপ্লবের মূল সার্থকতা- যে কোন উপায়ে আরও বেশি বেশি লোককে বাঁচিয়ে রাখা!

তারপরও, কোনো একজন ব্যক্তিমানুষের কথা যদি ভাবি, সে কেন এইসব বিবর্তনের হিসাব নিকাশ চিন্তা করতে যাবে? কেন একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তার নিজের জীবন যাপনের মান কমিয়ে দেবে শুধুমাত্র যাতে বেশি বেশি মানুষ টিকে থাকতে পারে? উত্তরটা অনাকাঙ্ক্ষিত- কেউ আসলে এই চুক্তি মেনে নেয়নি। কৃষি বিপ্লব ছিল আসলে একটা ফাঁদ!

বিলাসিতার ফাঁদ

শিকারি জীবন থেকে কৃষি জীবনে পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটা কোনো সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ছিল না। অনেক ছোট ছোট পদক্ষেপের সমষ্টি ছিল এটা। ব্যাঙের ছাতা বা বাদাম সংগ্রহ কিংবা হরিণ শিকার করে বেড়ানো হোমো সেপিয়েন্সের কোনো একটা গোষ্ঠী হঠাৎ করেই একদিন স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস শুরু করেনি। চাষের জমি প্রস্তুত করা, গমের চারা বোনা কিংবা নদী থেকে সেচের পানি বয়ে আনা – কোনো কিছুই হঠাৎ করে শুরু হয়নি। প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আসলে ছোট ছোট এক একটা ধাপে হয়েছে, আর সেই প্রত্যেকটা ধাপে দৈনন্দিন জীবনের ছোট্ট কোন একটা পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

হোমো সেপিয়েন্স মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছায় প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে। এর পরের ৫০ হাজার বছর যাবত আমাদের পূর্বপুরুষেরা কৃষির সাহায্য ছাড়া শুধু টিকেই ছিল না, চারিদিকে ছড়িয়েও পড়েছিল। ঐ এলাকায় সেই জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদও ছিল। যখন ঢের খাবারের যোগান হতো, তখন তারা হয়তো একটু বেশি সন্তান নিত, আবার যখন খাবারের সংকট হতো তখন কম নিত। অন্যান্য অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতোই মানুষের বংশবৃদ্ধির উপরেও জিন ও হরমোনের নিয়ন্ত্রণ আছে। অনুকূল সময়ে মেয়েরা দ্রুত প্রাপ্তবয়স্ক হয় আর তাদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রতিকূল সময়ে আবার প্রাপ্তবয়স্ক হতে যেমন দেরি হয় তেমনি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে।

এইসব প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে কিছু সাংস্কৃতিক ব্যাপার স্যাপারও জড়িত ছিল। যারা নবজাতক কিংবা একদম ছোট তারা হাঁটত খুব আস্তে, আবার আলাদা করে তাদের খেয়ালও রাখতে হতো। সেইসব যাযাবর গোষ্ঠীর জন্য তাই এই শিশুগুলো ছিল একটা বোঝা। এই কারণেই তখনকার মানুষ পরপর দুটো সন্তানের মধ্যে অন্তত তিন চার বছর বিরতি চাইত। এটার একটা প্রাকৃতিক উপায় তাদের জানা ছিল। সেটা হল, মায়েরা তাদের শিশুদের সারাদিন ধরেই এবং তুলনামূলক বেশি বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াত (সারাদিন ধরে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের গর্ভধারণের ঝুঁকি খুব কম থাকে)। এছাড়াও, অন্য উপায়গুলোর মধ্যে ছিল যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা, গর্ভপাত আর শিশু হত্যা।৪

এইভাবে চলে আসা হাজার হাজার বছর সময়ে মানুষ মাঝে মাঝেই গমের দানা খেতো, কিন্তু এটা ছিল তাদের খাবারের তালিকার নগণ্য একটা অংশ। প্রায় ১৮ হাজার বছর আগে, শেষ বরফ যুগ সরে গিয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে (global warming)। তাপমাত্রা যত বাড়ল, বৃষ্টিপাতও বাড়তে থাকল। এই আবহাওয়াটা মধ্যপ্রাচ্যের গম আর অন্যান্য শস্যের জন্য খুব অনুকূল ছিল। ফলে তারা খুব দ্রুত ছড়াতে লাগল চারদিকে। মানুষ আরও বেশি বেশি গম খেতে থাকল আর তার ফলে তারা গমের বংশবৃদ্ধির আরও সুযোগ করে দিল। এইসব বুনো শস্যগুলো মাড়াই-বাছাইয়ের পর রান্না করে খেতে হতো। সেই জন্যেই যারা ওগুলো সংগ্রহ করত, তারাই আবার সেগুলো তাদের অস্থায়ী ঘরে বয়ে নিয়ে যেত। গমের দানাগুলো ছোট হওয়ায় কিছু কিছু দানা নিশ্চয়ই ফেরার পথে পড়ে হারিয়ে যেত। আর সেইসব পড়ে যাওয়া দানা থেকে আবার গমের গাছ জন্মাত। এর ফলে কি হল? মানুষের বসবাসের জায়গার আশেপাশে আরও বেশি বেশি গম জন্মাতে থাকল!

মানুষ বন জঙ্গল সাফ করে ফেলতে শুরু করলে সেটা গমের বিস্তারের জন্য বেশ সহায়ক হল। আগুনে যখন বড় বড় গাছ, গুল্ম সব মরে গেল, তখন গম একাই পুরোটা সূর্যালোক, ভূগর্ভস্থ পানি ও পুষ্টি পেতে থাকল। এর ফলে গমের যোগান বাড়ল, সাথে অন্যান্য খাবারের উৎসও ছিল কিছু। আর এইবার মানুষ তাদের যাযাবর জীবন ছেড়ে মৌসুমী কিংবা স্থায়ী আবাসন তৈরি করে বসবাস শুরু করে দিল।

প্রথম দিকে হয়তো তারা ফসল কাটার সময় মাসখানেকের জন্য আবাস গাড়তো। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তখন গমের উৎপাদন বাড়তে থাকল, আস্তে আস্তে এক মাসের জায়গায় দেড় কি দুমাসের বসতি হতে থাকল। তারপর একসময় সেটা একটা স্থায়ী গ্রামে পরিণত হল। এইরকম বসতির প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়েই। এর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় লেভান্তের (Levant) নাম। সাড়ে ১২ হাজার থেকে সাড়ে ৯ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সেখানে নাতুফিয়ান (Natufian) সংস্কৃতি বিকশিত হয়। নাতুফিয়ানরা মূলত শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবেই জীবন যাপন করত। তারা প্রায় ডজনখানেক বিভিন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণী শিকার করে খেতো। কিন্তু তারাই আবার স্থায়ী গ্রামে বসবাস করত আর বেশির ভাগ সময় ব্যয় করত বুনো খাদ্যশস্য জোগাড় করা এবং সেগুলো খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করার কাজে। তারা পাথরের ঘর বানিয়েছিল, এমনকি ফসলের গোলাও বানিয়েছিল। সেইসব গোলায় তারা প্রয়োজনের সময়ের জন্য খাদ্যশস্য জমা করে রাখত। তারা নতুন নতুন হাতিয়ারও বানিয়েছিল- যেমন পাথরের কাস্তে এবং যাঁতাকল। এগুলো ফসল কাটা আর মাড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত হত।

সাড়ে ৯ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের পরবর্তী বছরগুলোতে নাতুফিয়ানদের বংশধরেরা নানারকম খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা অব্যাহত রাখল, কিন্তু একই সাথে তারা সেগুলোকে নানান রকম নতুন উপায়ে চাষ করাও শিখে ফেলল। বুনো শস্যদানা সংগ্রহ করার সময় তারা ইচ্ছে করেই কিছু অংশ সংগ্রহ না করে রেখে দিত পরের বার বপনের জন্য। তারা আবিষ্কার করে ফেলেছিল যে শস্যের বীজ এলোমেলো ভাবে মাটির উপরে ফেলে রাখার চেয়ে গভীরে গর্ত করে পুঁতে রাখলে বেশি ফসল পাওয়া যায়। এরপরই তারা জমিতে নিড়ানি দেওয়া আর হালচাষ করা শুরু করে দিল। আস্তে আস্তে তারা আগাছা পরিষ্কার করা, সেচ দেওয়া আর জৈব সারের ব্যবহারও শিখে ফেলল। এর ফলে যেটা হলো, শস্য চাষে বেশি সময় দেওয়ার ফলে বুনো জন্তু শিকার করা বা খাবার সংগ্রহ করার আর সময় থাকল না। এইভাবেই শিকারি-সংগ্রাহক থেকে কৃষকের জন্ম হল।

কোনো একটা নির্দিষ্ট পদক্ষেপের কারণেই যে তখনকার মানুষ হঠাৎ করে বুনো গম সংগ্রহ করার জায়গায় গমের চাষাবাদ শুরু করেছিল এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আর সেই কারণেই ঠিক কোন সময় কৃষির দিকে এই পরিবর্তনটা হল সেটা বলাও খুব মুশকিল। তবে সাড়ে আট হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে গড়ে উঠেছিল জেরিকোর মতো অনেক ছোট ছোট স্থায়ী গ্রাম। সেসব গ্রামের অধিবাসীদের প্রধান কাজ ছিল পশুপালন।

এদিকে স্থায়ী গ্রামে বসবাস করা ও যথেষ্ট খাবারের মজুদের কারণে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। যাযাবর জীবন ত্যাগ করার ফলে একজন নারী এখন প্রায় প্রত্যেক বছরই একটি সন্তান জন্ম দিতে পারত। খুব অল্প বয়স থেকেই শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়াও জাউয়ের মত অন্যান্য খাবার খাওয়ানো হতো। নতুন শিশুদের এই নতুন হাতজোড়া বড় দরকার ছিল ফসলের জমিতে। কিন্তু ওদিকে নতুন মুখগুলো মজুদ খাবার দ্রুত খেয়ে ফেলতে লাগল। তাই আরও বেশি বেশি জমি চাষ করা দরকার হয়ে পড়ল। এদিকে আরও একটা ঘটনা ঘটল, মানুষ তখন স্থায়ী ঘরবসতিতে বসবাস শুরু করায় রোগজীবাণুও ছড়াতে থাকল, আবার শিশুরা মায়ের দুধ বাদ দিয়ে বেশি বেশি খাদ্যশস্য খেতে লাগল। সেইসব খাদ্যশস্যও কাড়াকাড়ি করেই খেতে হতো তাদের। এইসব কারণে শিশুমৃত্যুহার অনেক বেড়ে গেল। সেই সময়ে বেশিরভাগ কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রায় প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে একজন মারা যেত বিশ বছরে পৌঁছানোর আগেই।৫ কিন্তু এত কিছুর পরও জন্মহার মৃত্যুহারকেও ছাপিয়ে গেল! আর মানুষ বেশি বেশি শিশু জন্ম দিতে লাগল।

সময়ের সাথে সাথে গমের উপর এই আস্থা আস্তে আস্তে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে লাগল। একনাগাড়ে শিশু মরতে থাকল আর প্রাপ্তবয়স্কদেরও ঘাম ঝরে যেত শুধু দুটো রুটি জোগাড় করার জন্য। সাড়ে ৮ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের জেরিকোর একজন সাধারণ মানুষ, সাড়ে ৯ হাজার কিংবা ১৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় ঢের বেশি কঠিন জীবন যাপন করতো। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি আসলে কী হচ্ছিল। কারণ এটা একদিনে হচ্ছিল না বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হচ্ছিল। প্রতিটি প্রজন্মই তাদের পূর্বপুরুষদের মতোই জীবন যাপন করত, শুধু একটু বেশি দক্ষতার সাথে এই যা। তারা শুধু অল্প কিছু বেশি জিনিস আবিষ্কার করেছিল তাদের কৃষিকাজে সুবিধার জন্য। স্ববিরোধী শোনালেও সেইসব এক একটা ছোট ছোট উন্নতি, যেগুলোর জীবনকে আরও সহজ করার কথা ছিল, সেগুলোই গলার কাঁটা হয়ে বিঁধতে লাগলো কৃষকদের জীবনে।

তাহলে কী কারণে মানুষ এরকম দুর্ভাগ্যজনক ভুল করল? যে কারণে মানুষ গোটা ইতিহাস জুড়েই ভুল করে এসেছে, ঠিক সেই একই কারণে। মানুষ মোটেই বুঝতে পারেনি তাদের সিদ্ধান্তগুলোর ফলাফল কী হতে যাচ্ছে। যখনই তারা একটা বাড়তি কাজ করতে উদ্যত হতো, যেমন বীজগুলো এলোমেলোভাবে না ফেলে নিড়ানি দিয়ে তারপর ফেলা- তখনই তারা মনে করত- “হ্যাঁ, আমাদের হয়তো একটু বেশি পরিশ্রম হবে, কিন্তু এর ফলে ফসলও হবে অনেক বেশি! আমাদের আর অপয়া বছরগুলোর জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমাদের সন্তানদের আর কখনো ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যেতে হবে না।” কথায় যুক্তি ছিল। বেশি পরিশ্রম করলে সুন্দর জীবন পাওয়া যাবে- এটাই ছিল মূল পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনার প্রথম ভাগটা বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছিল। মানুষ আসলেই আগের চেয়ে অনেক বেশি খাটাখাটনি করছিল। কিন্তু তারা একেবারেই খেয়াল করেনি যে, অতিরিক্ত খাদ্যের সাথে সাথে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। তার ফলে, চাষাবাদ আরও ভালো হলেও, অনেক বেশি গম মজুদ থাকলেও, এই বেশি গম কিন্তু বেশি বেশি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করতে হবে। সুতরাং মাথাপিছু খাবারের পরিমাণ এমন আহামরি কিছু বাড়বে না। সেই সময়কার কৃষকেরা আগে ভেবে দেখেনি যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মায়ের দুধের বদলে বেশি বেশি করে জাউ খাওয়ানোর ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। তাছাড়া একই জায়গায় বসবাস করার ফলে সেইসব কৃষিভিত্তিক সমাজে শিশুদের বিভিন্ন রোগ-জীবাণুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে গিয়েছিল। এসবের ফলে অনেক বেশি বেশি শিশু মারা যাচ্ছিল। আরও যে ব্যাপারটা তাদের ভাবনায় আসেনি সেটা হল, কেবল গমের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে থাকার কারণে খরার মতো দুর্যোগের সময়ে তাদের টিকে থাকা আগের চেয়েও কঠিন হয়ে যাবে। আরও আছে, গোলাভরা ফসল শুধু নিজেদের জন্যই ভালো তা নয়, চোরের জন্যও সেটা অত্যন্ত লোভনীয়। সুতরাং ফসল বাঁচাতে ভালো মৌসুমেও তাদের বেড়া দিতে হতো, পাহারা দিতে হতো আর নানা রকম যুদ্ধ করতে হতো, যেগুলো তাদের আগে কখনও করতে হয়নি। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এইসমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারগুলো তাদের প্রাথমিক পরিকল্পনাটাকে ভেস্তে দিল। একটা সুন্দর জীবন পাওয়ার জন্য কষ্টটা একটু বেশিই হয়ে গেল।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন আসে যে, যখন তারা দেখলই যে পরিকল্পনাটা কাজ করছে না তখন কেন তারা আবার তাদের পুরনো জীবনে ফিরে গেল না? একটা কারণ হল, পরিকল্পনাটা যে ঠিক মত কাজ করছে না সেটা বুঝতে বুঝতেই তাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেটে গেছে। সুতরাং সেটা বাতিল করে পুরনো জীবনে ফেরার জন্যে তাদের অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল আসলে। ততদিনে তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কিভাবে তারা আগে অন্যভাবে জীবন ধারণ করতো। বড়জোর তারা তাদের সন্তানদের হয়তো গল্প শোনাত যে তারা যখন ছোট ছিল বা তাদের বাবা কিংবা দাদা যখন ছোট ছিল তখন ক্ষেতে কত কম গম হত। হয়তো বলতো যে তাদের ভাবতে অবাক লাগে কিভাবে অত অল্প গম দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষরা খেয়ে পরে বেঁচে থাকত। এইটাই আসলে তখনকার মানুষ মনে রেখেছিল যে কয়েক প্রজন্ম আগে তাদের অনেক কম খাবার ছিল। আগের জীবনে ফিরে না যাওয়ার আরেকটা কারণ হল, জনসংখ্যা দুর্দান্ত গতিতে বেড়েই চলছিল আর তার ফলে আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য সেটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে যেখানে একটা গ্রামে হয়তো মোট ১০০ জন মানুষ থাকত, এখন সেখানে হয়তো ১৫০ জন থাকে।এখন যদি তারা আগের সেই জীবনে ফিরে যেতে চায় যেখানে ১০০ জন ঠিকমতো খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে, তাহলে কোন ৫০ জন এখন না খেয়ে মরতে চাইবে? কেউই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটা করতে রাজি ছিল না। আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার আসলে আর কোনো উপায় ছিল না। ফাঁদে পড়ে সেই পথ বন্ধ হয়ে গেছে আগেই।

এভাবেই একটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং উন্নত জীবনের আশা মানুষকে আরও কঠিন জীবন বাস্তবতার দিকে ঠেলে দিল। অদ্ভুত শোনালেও এমন ঘটনা কিন্তু ওটাই শেষ নয়, বরং মানুষের পুরো ইতিহাস জুড়ে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এমনকি আজও সেই একই ঘটনা ঘটে চলেছে! অনেক মানুষ আছে যারা ছোট পরিসরে হলেও নিজের জীবন থেকেই বুঝতে পারবে কৃষি বিপ্লবের সময় কী হয়েছিল। যেমন ধরুন, একজন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের কথা। এমন সাধারণত শোনা যায় না যে একজন কলেজ ছাত্র বড় হয়ে একজন সঙ্গীতশিল্পী হতে চায়। বরং এটাই বেশি শোনা যায় যে সঙ্গীতশিল্পী হয়ে এত টাকা কামানো যায় না যেটা দিয়ে নিজের খরচ চালানো যাবে। সুতরাং একজন সাধারণ কলেজ ছাত্র হয়তো অর্থনীতি কিংবা কম্পিউটার বিজ্ঞান অথবা অন্য এমন একটা কিছু পড়বে যেটা হয়তো আসলে তার ভালো লাগে না। তারপরও সে অনেক পরিশ্রম করবে। হয়তো একটা কম্পিউটার সংক্রান্ত কোম্পানি দাঁড় করাবে, প্রথম কয়েক বছর খুব পরিশ্রম করবে আর অনেক পয়সা কামাবে। আর তারপর যখন তার বয়স তিরিশ বা পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি পৌঁছাবে তখন সেই সকল টাকা পয়সা নিয়ে সে অবসরে যাবে। আর তখন সে সত্যিকার অর্থে নিজের ইচ্ছেমত জীবন যাপন করবে, ইচ্ছে হলে সঙ্গীতশিল্পী হবে। যদিও কেউ হয়তো তাকে এর জন্য টাকাপয়সা দেবে না, কিন্তু তার তখন সেটা দরকারও হবে না। এখানেও এই কলেজ ছাত্রের সাথে সেই একই ঘটনা ঘটছে যা ঘটেছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে কৃষি বিপ্লবের সময়ে। অনেক কলেজ ছাত্রই আসলে ওরকম কল্পনা করে। তারা আসলে ভুলে যায় যে অনেক রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা তার জীবনে আসবে যার ফলে শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রেই তার পরিকল্পনাটা ভেস্তে যাবে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে তার কাছে হয়তো যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পয়সা থাকবে তিরিশ বছর বয়সে, কিন্তু একই সাথে তাদের অনেক দায়িত্ব কিংবা অভ্যাসও থাকবে যেটা সে এখন ভাবতেই পারছে না। হয়তো তখন তার স্ত্রী-সন্তান থাকবে যাদের দেখাশোনা করতে হবে। সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হয়তো একটা বাড়ি বানানোর জন্য তাকে কোনো কিছু বন্ধক রাখতে হবে বা ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিতে হবে। তার হয়তো একাধিক গাড়ি থাকবে বা ছুটিতে দেশবিদেশ ঘুরতে যাওয়ার মতো বিলাসিতা থাকবে। সুতরাং ত্রিশ বছর বয়সে তার কাছে আগের চেয়ে অনেক বেশি টাকা থাকবে কিন্তু তার অনেক বাধ্যবাধকতাও থাকবে। ত্রিশ বছরে এসে বেশির ভাগ মানুষই এটা ভাববে না যে অনেক হয়েছে, এখন আমি এইসব বউ ছেলেমেয়ে ঘরসংসার ছেড়ে ছুড়ে চলে যাব আর সঙ্গীতশিল্পী হব। এমন করে তো কেউ ভাবেই না, বরং তারা সেই দাসত্বের জীবনেই চলতে থাকে কারণ তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আর ফিরে যেতে পারে না। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে দাসত্বে নিমগ্ন থাকে। আর ঠিক এই ঘটনাটাই ঘটেছিল আমাদের পূর্বপুরুষ কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে।

এটা আসলে ইতিহাসের চিরন্তন বিধানগুলোর (iron law) একটি। ইতিহাসের কিছু রীতি আছে যেগুলো সবসময়ই সত্যি। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশি সত্যি তা হল- বিলাসিতা আস্তে আস্তে প্রয়োজনে পরিণত হয়! যখনই মানুষ কোন একটা নির্দিষ্ট অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা সেটাকেই স্বাভাবিক মনে করতে থাকে। তারপর একসময় তারা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যায় যে তারা আর ওগুলো ছাড়া চলতে পারে না। আমাদের সময়েরই একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি। গত কয়েক যুগ ধরে আমরা মানুষেরা অজস্র রকমের যন্ত্রপাতি বানিয়েছি সময় বাঁচানো এবং আরও কার্যকর জীবন যাপনের জন্য। এই যন্ত্রগুলোর আমাদের জীবনকে আরও সহজ করার কথা, কারণ এগুলো আমাদের অনেক সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে। এই যন্ত্রগুলো, যেমন ধরুন- ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ডিশ ওয়াশার, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার আর ই-মেইল – আমরা বেশির ভাগ সময়ই মনে করি এগুলো আমাদের জীবন সহজ করে দিচ্ছে কারণ এগুলো আমাদের অনেক সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে। যেমন ধরুন ই-মেইল। আগে আমরা যখন অন্য কোন শহরে কিংবা দেশে কাউকে একটা চিঠি লিখতাম, চিঠিটা লেখা থেকে শুরু করে তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত অনেক কাজ করতে হতো। চিঠিটা লিখতে হতো, একটা খাম কিনতে হতো, একটা ডাকটিকিটও। তারপর চিঠিটা খামে ভরে ডাকটিকিটটা খামের উপর লাগাতে হতো। তারপর খামের উপর ঠিকানা লিখতে হতো এবং ডাকবাক্সে কিংবা পোস্ট অফিসে নিয়ে যেতে হতো আর টাকা দিতে হতো। তারপর চিঠিটা পৌঁছাতে আর তার উত্তর পেতে কয়েক দিন বা সপ্তাহ এমনকি মাসও লেগে যেত। আমরা এখন এই সমস্ত কিছু করতে পারি মাত্র কয়েক সেকেন্ড কিংবা মিনিটের মধ্যে। আমরা একটা চিঠি লিখতে পারি, পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে কারো কাছে পাঠাতে পারি আর মাত্র কয়েক মিনিট, ঘণ্টা কিংবা দিনের মধ্যেই উত্তর পেয়ে যেতে পারি। এখন, যদিও ই-মেইল আমাদের অনেক সময় এবং পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে কিন্তু একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন তো ই-মেইল কি আমাদের অপেক্ষাকৃত সহজ জীবন দিয়েছে?

একটু চিন্তা শুরু করেই যে উত্তরটা বেশির ভাগ মানুষ দেয় তা হল, না, তা কখনই নয়। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে ইসরায়েল থেকে আমেরিকায় একটা ই-মেইল পাঠানো, একটা চিঠি পাঠানোর চেয়ে অনেক সোজা এখন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই আজ আমরা দিনে কয়েক ডজন ই-মেইল পড়ি আর উত্তর দিই। আর প্রত্যেকেই আশা করে আমি তার ই-মেইলের উত্তর দিয়ে দেব দু-এক দিনের মধ্যেই। আমি যদি এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর না দিই তারা মন খারাপ করবে কিংবা রেগে যাবে। তো দেখা যাচ্ছে, ৫০ বছর আগে আমার যেখানে সপ্তাহে একটা কি বড়জোর দুইটা চিঠি সামলাতে হতো, সেখানে আজ আমাকে প্রতিদিন অনেক বেশি সময় দিতে হচ্ছে একগাদা ই-মেইলের পিছনে। সুতরাং যদিও ই-মেইল চিঠির চেয়ে অনেক সহজ কিন্তু যেসব মানুষ ই-মেইল ব্যবহার করে তাদের জীবন সেইসব চিঠি ব্যবহারকারীদের চেয়ে মোটেই সহজ নয়। বরং অনেক বেশি উৎকণ্ঠা আর বিরক্তিতে ভরপুর।

আমরা আমাদের আশেপাশে এমন মানুষও পাব যারা ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খুলতে মোটেই আগ্রহী না, কারণ তারা এই ই-মেইলের ইঁদুর দৌড়ে অংশ নিতে চায় না। এটা মোটেই নতুন কিছু নয়। আমরা যদি হাজার হাজার বছর আগে ফিরে যাই, ঠিক কৃষি বিপ্লবের সময়ে তাহলেও আমরা দেখতে পেতাম যে, সকল মানব গোষ্ঠীই কিন্তু শিকারি জীবন থেকে কৃষি জীবনে পা দিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা সে পথে পা বাড়ায়ওনি। এমন অনেক গোষ্ঠীই ছিল যারা তাদের আগের জীবন ছেড়ে গম আলু কিংবা ধানের চাষ করতে চায়নি। কিন্তু আসল ঘটনা হলো, কৃষি বিপ্লবটা সফল হওয়ার জন্য সব গোষ্ঠীরই গম চাষ শুরু করার কোনো দরকার ছিল না। একটা এলাকায় মাত্র একটা গোষ্ঠী শুরু করলেই চলত। যখনই একটা মানুষ আঁট-ঘাট বেঁধে গম চাষের জন্য ক্ষেত তৈরিতে নেমে পড়ল, সেটা মধ্যপ্রাচ্যেই হোক বা মধ্য আমেরিকা, ঐ এলাকায় কৃষির অগ্রগতি আর ঠেকানো সম্ভব ছিল না। কারণ হল, কৃষিকাজের ফলে খুব দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হতে থাকল আর তার ফলশ্রুতিতে কৃষকের সংখ্যা, শিকারিদের চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়তে থাকল। আর যখনই এই দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল কোনো দ্বন্দ্বে, স্বাভাবিক ভাবেই কৃষকেরা শুধু সংখ্যাগত কারণেই জিতে গেল। সুতরাং শিকারিরা হয় অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারত নয় তো শত্রুদের বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নেওয়ার জন্যে নিজেরাও কৃষি কাজ শুরু করতে পারত। যে কোনো দিক থেকে চিন্তা করলেই দেখা যায়, আগেকার সেই শিকারি-সংগ্রাহক জীবন টিকে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিলাসিতার ফাঁদের এই গল্পটা- “জীবনকে উন্নত করার একটা চেষ্টা যে শেষমেশ জীবনকে কঠিন করে ফেলে”- এটা মানবজাতিকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। আরেকটু সহজ জীবনের জন্য মানব জাতির নিয়ত অনুসন্ধান চারপাশের প্রকৃতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটায় যেটা সমস্ত পৃথিবীকে এমনভাবে বদলে দেয় যা কেউ কখনও কল্পনাও করেনি। কৃষি বিপ্লবটাও কেউ আসলে কল্পনা করেনি। এটা ঘটেছিল আসলে মানুষের একে একে নেওয়া বেশ কিছু নিতান্ত সাধারণ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে, যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল সামান্য কটা মানুষের পেট ভরানো আর একটুখানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো সামগ্রিকভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। তাদেরকে শিকারি থেকে কৃষক বানিয়েছিল যারা দুপুরের কড়া রোদে নদী থেকে বালতিতে করে পানি বয়ে নিয়ে যেত গমের ক্ষেতে।

বেহেশতি ইশারা

এতক্ষণ যে বর্ণনাটা আমরা দেখলাম সেটা থেকে মনে হয় যে, কৃষি বিপ্লব আসলে নেহায়েতই একটা ভুল হিসাব নিকাশের ফলাফল ছিল। ব্যাখ্যাটা একেবারে মন্দ নয়। ইতিহাসজুড়ে এর চেয়ে অদ্ভুত সব হিসাবের গরমিলের নমুনা আমরা দেখতে পাব। কিন্তু তারপরও, কৃষি বিপ্লবকে শুধুই একটা হিসাবের গরমিল হিসাবে না দেখে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখারও সুযোগ আছে। কেবল আরেকটু সহজ জীবনের আশাই হয়তো মানুষের জীবনের ঐরকম রূপান্তর ঘটায়নি। হয়তো সেপিয়েন্সের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল, যার জন্য তারা সচেতনভাবেই কঠোর পরিশ্রমের জীবন বেছে নিয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা সাধারণত আমাদের ইতিহাসের অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করতে অর্থনৈতিক ও জনমিতিক কারণগুলোকেই সামনে নিয়ে আসতে চান। কারণ, এটা তাদের হিসাব নিকাশের পদ্ধতির সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে, আধুনিক ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞদের কাছে দর্শন বা সংস্কৃতির মত অবস্তুগত উপাদানগুলোকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ থাকে না। লিখিত প্রমাণগুলো বরং তাদের আরও সাহায্য করে। যেমন ধরুন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে নেহায়েতই খাদ্যের অভাবে কিংবা জনসংখ্যার চাপে হয়নি এটা প্রমাণ করার মত যথেষ্ট দলিলপত্র, চিঠি, স্মৃতিকথা আমাদের সংগ্রহে আছে। কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন নাতুফিয়ান সংস্কৃতির কথা ভাবি, তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় বস্তুগত উপাদানের উপর। কারণ আমাদের হাতে সেই সময়কার কোনো দলিল দস্তাবেজ নেই। সুতরাং সেই সময়ের মানুষজন অর্থনৈতিক কারণ নাকি বিশ্বাস কোনটা দ্বারা বেশি পরিচালিত হতো সেটা নির্দিষ্ট করে বলা খুব মুশকিল।

সৌভাগ্যবশত, কিছু কিছু বিরল ক্ষেত্রে আমরা জলজ্যান্ত কিছু প্রমাণ পেয়েছি। ১৯৯৫ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দক্ষিণপূর্ব তুরস্কের গোবেকলি তেপে (Gobekli Tepe) নামের একটা জায়গায় খনন কাজ শুরু করেন। ওখানকার একদম নিচের পুরনো স্তরগুলোতে তারা কোন বাড়িঘর কিংবা কোন প্রাত্যহিক কাজের জিনিসপত্রের নিদর্শন পাননি। তারা বরং কারুকার্যখচিত বিশাল বিশাল স্তম্ভ ও কিছু ভাস্কর্যের নিদর্শন পেয়েছেন। এরকম প্রতিটা স্তম্ভের ওজন প্রায় ৭ টন পর্যন্ত আর এর উচ্চতা ৫ মিটার পর্যন্ত। কাছাকাছি একটা কুয়োতে তারা আধো-খোদাই একটা স্তম্ভ পেয়েছেন যেটার ওজন প্রায় ৫০ টন। সব মিলিয়ে তারা প্রায় ১০টা ভাস্কর্য আবিষ্কার করেছেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা প্রায় ৩০ মিটার চওড়া।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অবশ্য এরকম ভাস্কর্যের সাথে বেশ পরিচিত। সারা পৃথিবীজুড়েই তারা এগুলো দেখেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ব্রিটেনের স্টোনহেঞ্জের (Stone Henge) কথা। তারপরও, গোবেকলি তেপে নিয়ে পড়াশোনার সময় তারা দারুণ কিছু ব্যাপার আবিষ্কার করেন। স্টোনহেঞ্জ আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের সময়কার এবং এটা বানিয়েছিল মোটামুটি উন্নত কৃষিনির্ভর সমাজ। কিন্তু গোবেকলি তেপের নিদর্শনগুলো প্রায় সাড়ে নয় হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের। এছাড়াও আর যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় এই ভাস্কর্যগুলো বানিয়েছিল শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠী। প্রথম প্রথম প্রত্নতত্ত্ব সম্প্রদায় এই আবিষ্কারকে তেমন একটা পাত্তা দিতে চায়নি, কিন্তু যতই পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে থাকল, ততই এর পুরনো সময় আর কৃষি-পূর্ব সমাজের কারিগরের ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া গেল। আর এখান থেকেই বোঝা গেল শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের মানুষদের দক্ষতা, ক্ষমতা আর তাদের সংস্কৃতির জটিলতা সম্পর্কে আমরা যা ভাবি ব্যাপারগুলো মোটেই অতটা সহজ নয়।

|  |

বামে: গোবেকলি তেপের একটি ভাস্কর্যের কিছু অংশ। ডানে: একটি কারুকার্যখচিত পাথরের স্তম্ভ (প্রায় ৫ মিটার লম্বা)

এসব দেখে প্রশ্ন জাগতেই পারে, একটা শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ কেন ঐ রকম একটা জিনিস তৈরি করতে যাবে? নিশ্চয়ই তাদের দৈনন্দিন কাজে ওসবের তেমন কোনো দরকার ছিল না। ঐ কাঠামোগুলো বিশাল জীবজন্তু ধরার কোনো ফাঁদও ছিল না কিংবা বৃষ্টি বা সিংহের হাত থেকে বাঁচার আশ্রয়ও ছিল না। সব রকম সম্ভাব্য দিক থেকেই মনে হয় এই কাঠামো বা ভাস্কর্যগুলোর সাথে কোনো না কোনো ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য জড়িত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সেটার অর্থ এখনো পুরোপুরি উদ্ধার করতে পারেননি। এর অর্থ উদ্ধার করার পেছনে তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, কারণ তাদের হাতে যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত ছিল না। সেইসব ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যগুলো যাই হোক না কেন, শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের মানুষেরা সেগুলোতে এতটাই বিশ্বাস করত যে তারা একটা বিশাল সময় এবং পরিশ্রম দিয়ে গোবেকলি তেপের মত কাঠামো নির্মাণ করেছিল। গোবেকলি তেপে নির্মাণ করার একমাত্র উপায় ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী বা গোত্রের হাজার হাজার শিকারি-সংগ্রাহকের দীর্ঘ সময় ধরে একত্রে কাজ করা। শুধুমাত্র খুব সূক্ষ্ম ধর্মীয় বা আদর্শগত চর্চার মাধ্যমেই এরকম একটা প্রচেষ্টাকে টিকিয়ে রাখা এবং এর পেছনে প্রেরণা যোগানো সম্ভব।

এসব বাদ দিলেও, গোবেকলি তেপের ভিতরে আরও একটা দুর্দান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য লুকানো আছে যার সাথে কৃষি বা কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। যেসব জিনতত্ত্ববিদেরা চাষযোগ্য গমের ডিএনএ নিয়ে গবেষণা করেন তারা বহু বছর ধরে জানার চেষ্টা করছেন কোথায় এবং কবে প্রথম গম চাষ শুরু হয়। সব ধরনের গমের সাথে চাষযোগ্য গমের তুলনা করে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে চাষযোগ্য গমের প্রজাতিগুলোর মধ্যে অন্তত একটার (einkorn wheat) আবির্ভাব হয়েছিল পূর্ব-দক্ষিণ তুরস্কের একটা পাহাড়ি এলাকায় যেটা কিনা গোবেকলি তেপে থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে।৬

এই যে মানুষ গমের চাষ শুরু করল, কিংবা গমই মানুষকে ‘গৃহপালিত’ করে ফেলল- এই ঘটনার সাথে গোবেকলি তেপের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নিশ্চয়ই কোনো একটা সম্পর্ক আছে। কারণ এ দুটো ঘটনার একসাথে ঘটাকে স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার বলা যায় না। যেই মানুষগুলো গোবেকলি তেপে তৈরি করেছিল এবং পরে ব্যবহার করত তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য অনেক বেশি খাবারের প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা এরকম একটা ধারণা পাচ্ছি যে, দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের শিকারি-সংগ্রাহকেরা সাড়ে ৯ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে প্রথমবারের মত বুনো গম সংগ্রহ করা ছেড়ে বড় পরিসরে গমের চাষ করা শুরু করল। আর সেটা মোটেই তাদের জীবনকে সহজতর করার লক্ষ্যে নয় কিংবা খাবারের জোগান বাড়ানোর জন্যও নয় বরং তাদের সেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা মন্দির তৈরি এবং তার দেখাশোনার জন্য। সাধারণভাবে আমরা ভাবি অনেকটা এরকম- পৃষ্ঠপোষকেরা প্রথমে একটা গ্রাম তৈরি করে আর তারপর যখন গ্রামটা বেশ ভালোমতো চলতে থাকে তখন তারা একটা মন্দির স্থাপন করে। গ্রামবাসীরা মন্দিরে আসে প্রার্থনার জন্য। কিন্তু গোবেকলি তেপে আমাদের জানায় যে অন্তত কিছু ক্ষেত্রে গ্রাম তৈরি হওয়ার আগেই মন্দির তৈরি হয়েছিল আর এর পরেই গ্রাম কিংবা গ্রামবাসীরা এটাকে ঘিরে জড়ো হয়েছিল। সুতরাং কৃষির আবির্ভাব হয়েছিল কোনো ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক কারণে, কোনো অর্থনৈতিক কারণে নয়। অবশ্য এটা আমরা একদম নিশ্চিত করে বলতে পারি না, কারণ আমাদের হাতে যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এখনও গোবেকলি তেপেতে খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা আশা করি আগামী কিছু বছরের মধ্যেই আমরা এ ব্যাপারে আরও পরিষ্কার একটা ধারণা পাবো।

বিপ্লবের বলি

মানুষ ও শস্যের মধ্যকার যে ভয়ংকর চুক্তি, সেটাই আমাদের পূর্বপুরুষদের করা একমাত্র চুক্তি নয়। আরও একটা চুক্তি হয়েছিল যেটা অন্যান্য প্রাণী যেমন ভেড়া, ছাগল, শুয়োর আর মুরগির ভাগ্য বদলে দিয়েছিল। যে যাযাবর গোষ্ঠী বুনো ভেড়া শিকার করে বেড়াত, তারাই কিন্তু প্রজন্মান্তরে সেইসব ভেড়ার শারীরিক গঠনের পরিবর্তনে প্রভাব ফেলেছিল। এটা সম্ভবত শুরু হয়েছিল বেছে বেছে শিকার করার মাধ্যমে। তারা বাচ্চা দেয়ার মত বড় স্ত্রী ভেড়াগুলো আর একদম বাচ্চা ভেড়াগুলোকে শিকার করত না যাতে তাদের ভবিষ্যতের জন্য খাবার নিশ্চিত থাকে। এর পরের ধাপটা সম্ভবত সেইসব ভেড়ার পালকে অন্যান্য হিংস্র পশু যেমন সিংহ, নেকড়ে কিংবা অন্য শিকারি-সংগ্রাহক সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করা। এরপর তারা হয়তো ভেড়ার পালগুলোকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে চরিয়ে বেড়ানো শুরু করল যাতে তাদের ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর শেষমেশ, মানুষ আরও ভাল করে খেয়াল করে ভেড়ার পাল বাছাই করতে লাগলো যাতে সেটা মানুষের চাহিদা ভালোমতো পূরণ করতে পারে। যেসমস্ত ভেড়া বেশি বন্য স্বভাবের ছিল আর কিছুতেই মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকতে চাইত না তাদেরকে সবার প্রথমে হত্যা করা হতো (রাখালেরা সাধারণত একটু বেশি কৌতূহলী পশু পছন্দ করে না কারণ তারা সহজেই পাল থেকে দূরে চলে যায়)। একইভাবে সবচেয়ে চিকন আর ভগ্নস্বাস্থ্যের স্ত্রী ভেড়াগুলোকেও বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে ছিল না। এভাবে অনেকগুলো প্রজন্ম পার হওয়ার পর আরও মোটাতাজা, আরও নরম-সরম আর কম কৌতূহলী ভেড়ার পাল তৈরি হল। এইতো চাই! এতদিনে রাখাল এমন ভেড়ার পাল পেল যারা তার বাঁশির পেছন পেছন তাকে অনুসরণ করে চলবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, শিকারিরা হয়তো ভেড়া ধরত আর তাকে বড় করত। যখন খাবারের অভাব হতো না তখন তাকে খাইয়ে মোটাতাজা বানিয়ে ফেলত, আবার যখন খাবারের সংকট তখন ধরে খেয়ে ফেলত। এরকম করতে করতে কোনো এক সময় তারা আরও বেশি সংখ্যায় ভেড়া ধরে রাখতে শুরু করল। এদের মধ্যেই কেউ কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হলো আর বাচ্চা উৎপাদন শুরু করল। ওদিকে, যেসব ভেড়া খুব বেয়াড়া ছিল তাদেরকে প্রথমেই সাবাড় করে ফেলা হত। আর যারা সবচেয়ে শান্তশিষ্ট আর হৃষ্টপুষ্ট তাদেরকেই বাঁচিয়ে রাখা হল যাতে তারা আরও বাচ্চা উৎপাদন করে। আর এভাবে এক পাল গৃহপালিত ও অনুগত ভেড়া তৈরি হলো।

এইসব গৃহপালিত প্রাণী (ভেড়া, মুরগি, গাধা ও অন্যান্য) থেকে মানুষ অনেক খাবার (মাংস, দুধ, ডিম) ও কাঁচামাল(চামড়া, উল) পেতে শুরু করল। পাশাপাশি এদেরকে নানাভাবে খাটিয়েও নেওয়া যেত। জিনিসপত্র আনা নেওয়া, জমি চাষ, শস্য মাড়াইয়ের মত যে কাজগুলো এর আগ পর্যন্ত মানুষকেই করতে হতো, সেগুলো তখন তারা ঐসব প্রাণীদের দিয়ে করাতে লাগল। কৃষিভিত্তিক সমাজগুলোতে মানুষ মূলত চাষাবাদ নিয়েই ব্যস্ত থাকত, পশুপালন ছিল বাড়তি একটা ব্যাপার। কিন্তু এই সময়েই একটা নতুন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগল যেটা প্রধানত নির্ভর করত নানান রকম গৃহপালিত প্রাণীর উপর। এই নতুন ধরনের সমাজের নাম দেয়া যেতে পারে ‘পশুপালন সমাজ’।

মানুষ যতই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, সাথে তাদের গৃহপালিত পশুগুলোও যেতে থাকল। দশ হাজার বছর আগেও, সব মিলিয়ে মাত্র অল্প কয়েক লক্ষ ভেড়া, গরু, ছাগল, বুনো শুয়োর আর মুরগি শুধুমাত্র আফ্রো-এশিয়ান এলাকায় দেখা যেত। আজকের দুনিয়ায়, ১০০ কোটি ভেড়া, ১০০ কোটি শুয়োর, ১০০ কোটিরও বেশি গরু আর প্রায় ২৫০ কোটি মুরগি আছে! আর এরা সমস্ত পৃথিবী জুড়েই আছে। গৃহপালিত মুরগিই হল সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে থাকা পাখি যেটা মানুষ মাংস আর ডিমের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এখন এই পৃথিবীতে জনসংখ্যার দিক থেকে মানুষের পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বহুল বিস্তৃত বড় আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো হল যথাক্রমে গৃহপালিত গরু, শুয়োর আর ভেড়া! খুব সূক্ষ্ম বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে (যেটা সাফল্য বলতে শুধু ডিএনএ প্রতিলিপির সংখ্যাকেই বোঝে) কৃষি বিপ্লব আসলে মুরগি, গরু, শুয়োর আর ভেড়ার জন্যে বিশাল এক আশীর্বাদ হিসেবেই এসেছিল!

দুর্ভাগ্যবশত, এই বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি আসলে সাফল্যের সংজ্ঞাটা সম্পূর্ণভাবে দিতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছু বিচার করে শুধুমাত্র টিকে থাকা আর বংশবিস্তার দিয়ে, ব্যাক্তিগত যন্ত্রণা বা সুখের কোন মূল্যই নেই এখানে। মুরগি কিংবা গরুর গৃহপালিত হওয়াটা হয়তো একটা সাফল্যের গল্প, কিন্তু তারাই আবার এ যাবতকালের সকল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা। গৃহপালনের প্রথাটা শুরু হয়েছিল খুব নৃশংস কিছু চর্চার মধ্য দিয়ে যেটা প্রজন্মান্তরে আরও নিষ্ঠুরই হয়েছে।

বুনো মুরগির সাধারণ জীবনকাল মোটামুটি সাত থেকে ১২ বছর, আর বুনো গরুর বিশ পঁচিশ বছর। কিন্তু সত্যিকার বন্য পরিবেশে বেশিরভাগ মুরগি কিংবা গরু আসলে এর চেয়ে বেশ কম বয়সেই মারা যেত। তারপরও অন্তত বেশ কটা বছর বেঁচে থাকার তাদের ভালোই সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে, বেশিরভাগ গৃহপালিত মুরগি আর গরুই আসলে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে মানুষের খাবারে পরিণত হয়। কারণ অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় এই বয়সটাই তাদের হত্যা করার জন্য উপযুক্ত। (তিন মাসেই যদি একটা মোরগ তার সর্বোচ্চ ওজনে পৌঁছে যায় তাহলে কোন দুঃখে মানুষ তাকে তিন বছর ধরে খাওয়াতে যাবে?)

ডিম দেয়া মুরগি, দুধেল গাভী আর ভারবাহী পশুদের মাঝে মাঝে অনেক বছর বাঁচতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই বর্ধিত জীবনের জন্য তাদের মূল্যও দিতে হয়। তারা এমন এক জীবন পায় যেটা তাদের আশা কিংবা প্রয়োজনের সাথে একেবারেই মেলে না। যৌক্তিকভাবেই এটা ধরে নেয়া যায় যে, একটা ষাঁড় নিশ্চয় সারাদিন ঘাসভরা মাঠে অন্য ষাঁড়দের সাথে চরে বেড়াতেই পছন্দ করবে, সে কখনই একটা নরবানরের চাবুকের বাড়ি খেতে খেতে তার বোঝা বইতে কিংবা হাল চাষ করতে চাইবে না।

ষাঁড়, ঘোড়া, গাধা আর উটকে অনুগত ভারবাহী পশুতে পরিণত করার জন্য তাদের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি আর সামাজিক বন্ধন ভেঙ্গে দিতে হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে তাদের হিংস্রতা আর যৌনতাকে, এমনকি রহিত করা হয়েছে তাদের ঘুরে বেড়ানোর ক্ষমতাও। এ কাজের জন্য কৃষকরা নানান রকম উপায় বের করেছিল যেমন- খোঁয়াড় বা খাঁচায় পশুদের আটকে রাখা, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা, চাবুক দিয়ে পিটিয়ে বা ছ্যাঁকা দিয়ে কাজ করানোতে অভ্যস্ত করা। আর পুরুষ প্রাণীদের নপুংসকরণ তো খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এই সবের ফলে পুরুষ প্রাণীদের আগ্রাসন কমে গেল আর মানুষ আরও ভালোমত যাচাই বাছাই করে নিজের ইচ্ছা মত সেইসব প্রাণীর পুনরুৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকল।

এই চিত্রটি পাওয়া গেছে আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের একটি মিশরীয় সমাধিতে। এখানে দেখা যাচ্ছে একজোড়া ষাঁড়কে দিয়ে হাল চাষ করানো হচ্ছে। এমনিতে বন্য পরিবেশে বেঁচে থাকা একটি গরু তার পালের সাথে ইচ্ছামত বিচরণ করে বেড়াত। তাদের নিজেদের মধ্যে একটা জটিল সামাজিক সম্পর্কও ছিল। অন্যদিকে নপুংসকৃত আর গৃহপালিত একটি ষাঁড় তার জীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই নষ্ট করে চাবুকের বাড়ি খেয়ে, একা কিংবা আরেকজনের সাথে হাল চষে আর একটা ছোট্ট কুঠুরির ভিতরে বসবাস করে। এই জীবন তার শারীরিক কিংবা মানসিক কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। তারপর, যখনই কোনও একটা ষাঁড় আর জমি চষতে পারে না তখনই তাকে হত্যা করা হয়। (ছবির ঐ মিশরীয় কৃষকের দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও ভালো করে খেয়াল করুন, সে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে যেটা তার শরীরের জন্য মোটেই ভাল নয়। সত্যি বলতে কি, এই মানুষটাও ষাঁড়টার মতোই নিজের শরীর, মন আর সামাজিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে এক যন্ত্রণাময় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।)

নিউ গিনির অনেক সমাজে একজন মানুষের সম্পদ বলতে তার কতগুলো শুয়োর আছে সেটা বোঝানো হয়। শুয়োর যেন পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য তারা শুয়োরের নাকটা কেটে দিত। এর ফলে যেটা হত, শুয়োর যখনই গন্ধ শুঁকতে যেত তার প্রচণ্ড ব্যথা করতো। এখন যেহেতু গন্ধ না শুঁকতে পারলে শুয়োর খাবার কিংবা পথ কিছুই খুঁজে পাবে না সুতরাং তারা পুরোপুরি তাদের মানুষ প্রভুদের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেল। নিউ গিনির অন্য এক এলাকায় আবার শুয়োরের চোখ উপড়ে ফেলা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এর ফলে শুয়োর কোন দিকে যাচ্ছে তাও দেখতে পায় না।৭

দুগ্ধখামারগুলোতে একটু অন্যরকম উপায়ে পশুদেরকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করা হয়। সাধারণত গাভী, ছাগী কিংবা ভেড়ী শুধুমাত্র বাছুর বা বাচ্চা জন্মের পরই দুধ উৎপাদন করে, তাও ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ তাদের সন্তানদের সেটা দরকার হয়। এখন, খামারে দুধের জোগান অব্যাহত রাখার জন্য যেটা করা হয় সেটা হল সেইসব বাছুর, ছাগলের বাচ্চা কিংবা ভেড়ার বাচ্চাদের জন্মের পর পরই হত্যা করা হয়। আর তারপর যতদিন সম্ভব ততদিন ধরে তাদের মায়েদের দুধ দোয়ানো হয়। তারপর আবার তাদের অন্তঃসত্ত্বা বানানো হয়। এটা এখনও খুবই প্রচলিত একটা পন্থা। এখনকার অনেক আধুনিক দুগ্ধখামারে একটা দুধ দেয়া গাভীকে হত্যা করার আগে সেটা মোটামুটি বছর পাঁচেক বাঁচে। এই পাঁচ বছর সময়ের প্রায় পুরোটা জুড়েই সে অন্তঃসত্ত্বা থাকে। তাকে প্রতি ৬০ কি ১২০ দিন পর পর নিষিক্ত করা হয় যাতে সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। তার সন্তানকে জন্মের পরপরই তার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। গাভীগুলোকে লালন পালন করা হয় পরের প্রজন্মের দুধ উৎপাদনকারী হিসেবে আর ষাঁড়গুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় মাংসের খামারে।৮

অন্য আরেকটা পন্থা হল, বাছুর কিংবা বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়েদের কাছাকাছি রাখা কিন্তু এমন কিছু ব্যবস্থা করা যাতে তারা খুব বেশি মায়ের দুধ খেতে না পারে। এটার একটা খুব সহজ উপায় হল বাছুরটাকে প্রথমে তার মায়ের দুধ খেতে দেয়া হবে, তারপর যখনি দুধ পুরো মাত্রায় পাওয়া যাবে, তখনি বাছুরটাকে সরিয়ে নেয়া হবে। এই পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে সাধারণত বাছুর আর গাভী দুইজনের কাছ থেকেই বেশ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়। তাই কিছু কিছু রাখাল যেটা করত তা হল, বাছুরটাকে মেরে তার মাংস খেয়ে ফেলত কিন্তু তার চামড়াটা দিয়ে একটা বাছুরের মত দেখতে পুতুল তৈরি করত। তারপর সেটা গাভীটার সামনে রাখত যাতে গাভীর দুধ উৎপাদন বেড়ে যায়। সুদানের নয়ার (Nuer) উপজাতির লোকজন তো আরেক ধাপ এগিয়ে সেই নকল বাছুরের গায়ে তার মায়ের মূত্র ঢেলে দিত যাতে মা সেই পুতুলটাকে আরও বেশি আপন ভাবতে পারে! নয়ারদের আরেকটা পদ্ধতি ছিল বাছুরের মুখে কাঁটাওয়ালা একটা আংটা পরিয়ে দেয়া। এর ফলে বাছুর দুধ খেতে গেলে গাভীর গায়ে কাঁটা ফুটতো আর গাভী তখন নিজেই বাছুরকে দুধ খেতে দিত না।৯ ওদিকে, সাহারার তুয়ারেগ (Tuareg) উট প্রজননকারিরা উট শাবকদের নাকের বাইরের অংশ আর ঠোঁটের উপরের অংশটা কেটে দিত যাতে তাদের চুষতে কষ্ট হয়। এভাবেই তারা শাবকদের বেশি দুধ খাওয়া থেকে বিরত রাখত।১০

সকল কৃষিভিত্তিক সমাজই যে তাদের পোষ্য প্রাণীগুলোর প্রতি এমন আচরণ করত তা নয়। কিছু কিছু গৃহপালিত প্রাণীর জীবন হয়তো বেশ ভালোই ছিল। উলের জন্য পোষা ভেড়াটা, পোষা কুকুরটা আর বেড়ালটা বেশ আরামেই থাকতো। যুদ্ধে কিংবা প্রতিযোগীতায় লড়াই করার ঘোড়াগুলোও আরামে থাকতো। রোমান সম্রাট ক্যালিগুলা (Caligula) সচেতনভাবেই তার সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া ইনকিতাতুসকে (Incitatus) তার উজির হিসেবে নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন! রাখাল আর কৃষকেরা পুরো ইতিহাস জুড়েই তাদের পালিত প্রাণীদের বেশ খেয়াল রেখেছে, ঠিক যেমন দাসপ্রভুরা তাদের দাসদের প্রতি দয়া দেখিয়েছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, যুগে যুগে অনেক রাজা এবং ধর্মপ্রচারক নিজেদের রাখালের বেশে উপস্থাপন করেছেন। আর তারা তাদের প্রজাদের সেভাবেই খেয়াল রেখেছেন যেভাবে রাখালেরা খেয়াল রাখতো তাদের পশুপালের উপর। এখন নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে এটা কোন কাকতাল ছিল না!

আধুনিক মাংস কারখানার একটি সাধারণ বাছুর। জন্মের পরপরই বাছুরটিকে তার মায়ের থেকে আলাদা করে একটা ছোট খোপের ভিতর আটকে রাখা হয় যেটার আকার তার শরীরের আকারের থেকে খুব একটা বড় নয়। সেখানেই বাছুরটি তার পুরো জীবন কাটায়, গড়ে মাস চারেক হবে। তাকে ঐ খোপ থেকে বের হতে দেয়া হয় না, সে অন্য বাছুরদের সাথে খেলতেও পারে না। এমনকি তাকে হাঁটতেও দেয়া হয় না। আর এইসবই করা হয় যাতে তার পেশীগুলো শক্ত না হয়ে যায়। নরম নরম পেশীর মানেই হল খুব নরম আর সুস্বাদু মাংস (steak)। প্রথম যখন বাছুরটা হাঁটতে পারে, তার পেশীগুলো একটু প্রসারিত করতে পারে কিংবা অন্য বাছুরদের ছুঁতে পারে সেটা হল তার কসাইখানায় যাওয়ার পথে। বিবর্তনের ভাষায় বলতে গেলে, পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল প্রাণীদের মধ্যে গরু হল অন্যতম সফল প্রাণী। আবার একই সাথে, সেই একই গরু পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগা প্রাণীও।

রাখাল বা পশুপালকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না দেখে পশুদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এ কথা মানতেই হয় যে, বেশির ভাগ গৃহপালিত পশুর জন্যই কৃষি বিপ্লব একটা ভয়ানক বিপর্যয় হিসেবেই এসেছিল। তাদের ঐ বিবর্তনীয় ‘সাফল্য’ আসলে অর্থহীন। একটা বিরল বুনো গণ্ডার যার সম্পূর্ণ প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার শংকার মধ্যে আছে, সেও ঐ বাছুরের চেয়ে অনেক শান্তিতে আছে যে কিনা তার ছোট্ট জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে একটা ছোট্ট বাক্সের ভিতরে, মোটাতাজা হচ্ছে কিছু সুস্বাদু মাংসের টুকরোয় পরিণত হওয়ার জন্য। বিরল সেই গণ্ডারটি তার প্রজাতির শেষ কজন সদস্য হওয়ার কারণে এমন কিছু কম সুখী নয়। আবার সংখ্যার বিরাট সাফল্যও কিন্তু সেইসব বাছুরদের ব্যাক্তিগত যন্ত্রণার জন্য কোন সান্ত্বনা হতে পারে না।

বিবর্তনীয় সাফল্য আর ব্যাক্তিগত যন্ত্রণার মধ্যের এই দ্বন্দ্বটাই কৃষি বিপ্লব থেকে আমাদের পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যখন আমরা গম কিংবা ভুট্টার মত বিভিন্ন উদ্ভিদের ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তন বিবেচনা করি তখন হয়তো বা বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গিটা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু গরু, ভেড়া কিংবা মানুষের মত বড় প্রাণী যাদের অনুভূতি ও সংবেদনের এক জটিল জগত রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিবর্তনীয় সাফল্য কীভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয় সেটা আমাদের আগে বুঝতে হবে। সামনের অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে সময়ের সাথে সাথে নাটকীয় ভাবে আমাদের প্রজাতির সম্মিলিত ক্ষমতা বাড়তে থাকে, আর কীভাবে সেটা আমাদের ব্যাক্তিগত যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

No comments:

Post a Comment